诚如观点

诚如研究 | 探讨邓紫棋版权纠纷背后的法律问题

2025-09-12 770

华语乐坛里,邓紫棋和前经济公司蜂鸟音乐之间的版权纠纷已持续多年,也成为近年来音乐产业中最具代表性的创作者权益争议。这场看似简单的纠纷却包含了诸多法律问题,例如著作权归属、法定许可制度适用、艺人权益保护、商标权和艺名保护等。2025年6月,蜂鸟音乐又一次向各大音乐平台发出下架通知,要求把邓紫棋重录专辑《I AM GLORIA》撤下。这场法律博弈再度引起社会的广泛关注,邓紫棋团队依照《中华人民共和国著作权法》第四十二条第二款“法定许可”制度发起维权行动。本文将通过案例梳理、法律剖析、法律体系差异等多种视角,来探究邓紫棋版权纠纷所反映的法律问题。

![]()

2006年,15岁的邓紫棋(本名邓诗颖)在母亲代签下与蜂鸟音乐签署全英文合约。合约规定:合约期内(2007–2022年)创作的所有歌曲的著作权、录音制作者权及艺名商标均归属蜂鸟音乐,邓紫棋仅保留署名权,版税分成约10%。

2019年3月,邓紫棋单方面解约,指控蜂鸟音乐长期拖欠劳务费、截留版税及擅自注册“邓紫棋”艺名商标。双方互诉违约,在香港展开长达六年的法律拉锯战。

2025年6月12日,邓紫棋发布重录专辑《I AM GLORIA》,包含《泡沫》《光年之外》等12首经典作品的重制版本。且公开控诉蜂鸟音乐自2018年10月起未支付任何旧作版税,解约前6个月的劳务费也遭拖欠。

2025年6月18日,蜂鸟音乐发声明要求邓紫棋在48小时内全网下架重录歌曲,理由是重录版与原版存在“实质性相似”,涉嫌侵害蜂鸟音乐的复制权、改编权和信息网络传播权。

同日,邓紫棋方面则迅速回应,拒绝下架歌曲。她主张此次重录严格依据《中华人民共和国著作权法》第42条第2款的"法定许可"条款,即对已合法录制的音乐作品支付报酬后即可重录,无需原著作权人许可。此外,她强调自己14岁时加入了香港作曲及作词家协会(CASH),已将作品的公开表演、广播和信息网络传播权交由该协会管理,这部分权利不属于蜂鸟音乐。

1、法条依据

《中华人民共和国著作权法》第四十二条所规定的“法定许可”制度,为邓紫棋的维权行动给予了重要的法律支撑。录音录像制作者使用他人作品制作录音录像制品,应当取得著作权人许可,并支付报酬。录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用。

此条款允许录音制作者在符合一定条件的情形下,无需得到著作权人的同意即可使用已录制好的作品,但应当要按照规定支付相应的报酬。音乐版权的“法定许可”制度设计目的在于平衡权益:既保障著作权人获得报酬的权利,又促进音乐作品的传播与创新。

2、争议焦点

邓紫棋的重录行为满足以下4个法定要件:

(1)主体适格:邓紫棋属于录音制作者;

(2)客体合法:邓紫棋所重制专辑的歌曲均在与蜂鸟音乐签订的合约期内合法录制发行;

(3)无“禁止声明”制约:蜂鸟音乐从未在合约中表面禁止他人重新录制;

(4)履行支付报酬义务:邓紫棋公开承诺已支付报酬。

故单纯从法理学的角度看,邓紫棋的重录行为完全符合法律规定,不过在实务中却存在争议。在邓紫棋维权期间内,蜂鸟音乐在2024年1月才补发一次性版权声明并声称进行了法律公证。著作权人未在首次发行时发表声明,却在之后才补发声明是否具有排除法定许可的效力?补发的声明是否具有溯及力?邓紫棋团队声称该声明无溯及力,蜂鸟音乐则表明声明随时可以补充。

目前我国法律条文和司法解释对以上问题均无细致规定,此条款的立法依然存在模糊的边界,若法律承认补发的声明具有溯及力,是否会过于偏袒资本方?法定许可的制度适用也会越来越窄。若法律完全否定补发声明的效力,也容易让某些不怀好意的其他录音制作者乘虚而入。故笔者认为“法定许可”条款中可以再加以细致地规定一个法定期限,若在此法定期限内发表声明,则应当承认该声明的效力。

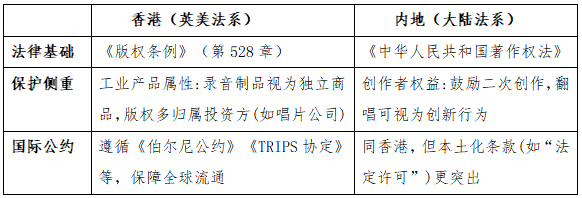

香港法律和内地法律的体系差异是此版权争议的核心根源。香港基于其普通法传统、历史沿革及本地立法自治权的综合因素,故在香港地区适用的法律是《版权条例》,而非大陆地区的《中华人民共和国著作权法》。

香港沿袭英美法系的版权制度,与内地的大陆法系不同。香港法律将录音制品视为独立工业产品,版权归属以投资方(经纪公司)为核心。这与内地法律强调保护作者权益形成鲜明对比。根据合约,蜂鸟音乐作为制作方,永久拥有邓紫棋在合约期内(2007-2022年)创作的103首歌曲的录音版权、著作权及邻接权。即使邓紫棋是创作者和原唱者,香港法律也不承认作者对录音版本的当然控制权。而大陆地区的《中华人民共和国著作权法》更强调作者精神权力与公共利益平衡,鼓励二次创新,翻唱可视为创新行为。

蜂鸟音乐申请注册“邓紫棋”、“G.E.M.”等商标的行为,将争议延伸至商标权与人格权的冲突领域。《中华人民共和国民法典》规定,姓名权属于自然人的人格权,理应专属于自然人所有。艺名乃艺人职业身份的关键标志,既有商业价值,又蕴含个人身份认同的深层意义。

此种做法与商标法“恶意注册”判定相关,我国《中华人民共和国商标法》第三十二条清楚指出,申请商标注册不能损害他人已有的在先权利。姓名权属于在先权利,应当得到法律的保护。经纪公司抢注艺人艺名商标的行为既违背了商标注册的诚信原则,又严重侵害了艺人的权益。

从商业实践的角度看,经纪公司确实会对艺人进行大量的包装推广,具有一定的商业利益保护需求,但这种保护不应以剥夺艺人对艺名的使用权利为代价。艺名是艺人身份标识的核心要素,保护艺名首先应考虑艺人的人格权益,经纪公司对艺名的商业投入可通过经纪合同另行约定获得补偿,而不能通过抢注商标的方式获得永久的控制权。

1.未成年人签约保护问题应受到更多重视。要建立更为严格的审查制度,包括重大权利转让的合同必须要有法定代理人参加,对于全英文合约等会影响未成年人理解的情况下,应当合理要求出示中文对照版本,保证签约人能充分理解合同内容。

2.艺名保护的法律规定也要进一步完善。艺名的法律属性与保护范围应予以明确,商标法中也应加入对恶意抢注他人姓名、艺名等行为的禁止条款,且应建立相应的救济途径以此来提高创作者的维权效率。

3.音乐创作者自身也要提高自己的法律意识与维权意识。在签约之前就应当聘请专业的律师对合同进行审查,确保合同内容的清晰、公平。应当提前布局知识产权保护,及时进行艺名商标注册与作品著作权登记。当自身的权益受到侵害时,也应当积极的利用法律途径来维权,而不是一味地接受不公平的待遇。

![]()

邓紫棋和蜂鸟音乐的版权纠纷案件不仅暴露出个人与资本方的矛盾,同时也揭示了我国音乐产业版权管理、法律规范、艺人权益保护等方面存在的深层问题。邓紫棋利用法定许可制度对版权进行维权的做法给其他创作者起到了很好的示范作用,也对我国音乐产业未来发展方向指明了道路。只有不断完善法律制度,加强行业自律,才能实现创作者与资本家之间的公平合作,推动华语音乐产业持续健康发展。

本期供稿