诚如研究 | 那些没签合同的短剧版权都归谁?

2024-08-16 1480

相信接触过微短剧圈子的读者都知道,许多制作不那么规范的微短剧,是没有完善的版权权属文件的,甚至制作方或投资方之间也没有对项目的版权等事项进行明确的书面约定。如何判定这类作品的版权归属,将对其宣传、发行以及备案主体的判断产生至关重要的影响,以下,笔者就围绕这个问题进行讨论:

首先,根据《著作权法》第十七条规定,“视听作品中的电影作品、电视剧作品的著作权由制作者享有……前款规定以外的视听作品的著作权归属由当事人约定;没有约定或者约定不明确的,由制作者享有”。

那么,微短剧属于《著作权法》中的“电影、电视剧作品”吗?

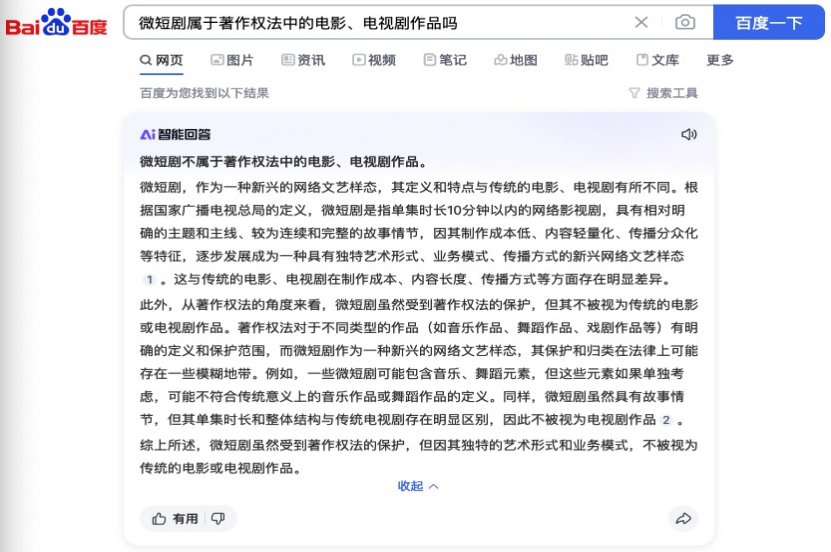

笔者问了下度娘,以下是度娘AI智能给出的回答:

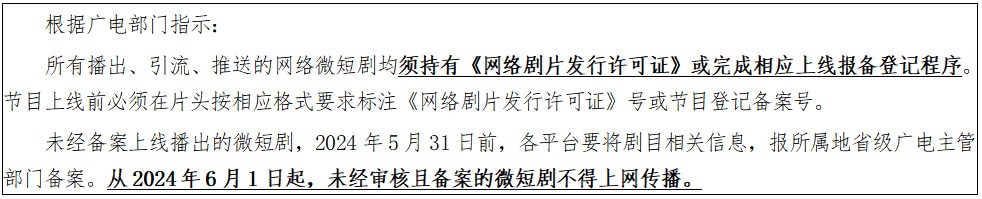

根据备案新规,我们可以发现,广电部门对微短剧的管理实际上已经与网络剧无异,这是不是可以侧面说明,官方管理部门是将微短剧认定为网络剧类目的呢?

那么,我们进一步,再问下度娘,网络剧是否属于《著作权法》中的“电影、电视剧作品”?

以下是度娘AI智能给出的回答:

这两个回答让笔者也有些迷茫了~那再追问一下度娘,微短剧属于网络剧吗?

好吧,笔者不纠结了,就说说自己的看法吧。

其实,《著作权法》第十七条在实务适用的司法实践中,就容易与第十四条“合作作品”、第十八条“职务作品”、以及第十九条“委托作品” 的适用发生交叉重叠。影视类的视听作品,其内容形式丰富多元,涉及诸多创作者和参与主体,是多方协作的成果,而这些主体之间的合作关系也存在多种可能,涉及劳动关系、委托关系、经纪关系、合伙关系等等,故而避免不了合作创作、委托创作和职务作品的情形,这就容易在定性上与《著作权法》第十七条对“视听作品”的权属规定条款发生交叉重叠,这是客观存在的不确定性问题,需要具体情形具体分析。

回到我们这次讨论的主题,根据第十七条约定,没有证据证明版权约定情况的微短剧,不管是否属于《著作权法》中的“电影、电视剧作品”,都应该归“制作者”所有。制作者可以提供制作筹备过程履约记录、支出凭证等举证证明其为制作主体,也就是法定的著作权人。

如果存在多个制作主体,那么根据《著作权法》第十四条规定,“两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。合作作品的著作权由合作作者通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”

另外,在该等微短剧的权属认定过程中笔者认为还有以下问题值得注意:

1)注意作品的署名情况。

根据《著作权法》第十二条规定,“在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者,且该作品上存在相应权利,但有相反证明的除外”。

若在公开传播争议微短剧作品时,或在其筹备、宣发过程中,进行了版权标注、署名等表示,有可能会推定标注的主体为著作权人。而微短剧的合作中,各方很有可能由于法律意识不强,或出于当时友好合作的背景,进行与实际版权归属合意不一致的版权署名或标识,在传统影视剧的习惯中,法院往往将“出品方”、“摄制方”、“制片方”类的署名主体作为推定著作权人。

2)注意,与发行平台合同的签约主体。

投资方之间没有有效的书面文件约定版权归属,而与平台公司签署的摄制、采购等发行类合同(尤其是首发合同),往往会约定争议微短剧的版权归属,若有证据证明其他投资方对该合同内容知悉并未提出异议,且平台参与了该视听作品的创作、改编,可能推定为各投资方认可平台合同约定的“版权归平台公司所有”、“或由签约投资方与平台共有”等约定,视为其他投资、制作主体放弃了该等短剧的版权。